Новости

Кто вернёт учителей в школу? Этой публикации не должно было быть в принципе. Обстоятельства, в которых оказались герои нашего репортажа, кажутся неправдоподобными, факты невозможными... Такая ситуация не имела права возникнуть - ни с правовой точки зрения, ни с человеческой. Трудно поверить, но всё это происходит не в системе ЖКХ с бесправными мигрантами из Таджикистана, а в системе столичного образования - с московскими…

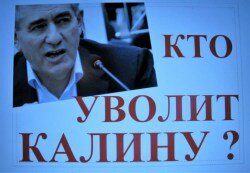

"Эффективный менеджер" крупным планом Вопросы управленческой деятельности в системе образования часто становятся дискуссионными... Что делает директора в процессе управления школой неуспешным ? Сегодня речь пойдет о Екатерине Ивановой - руководителе школы № 1164, сотрудники которой вынуждены искать справедливость в разных инстанциях, включая Департамент образования, мэрию Москвы, Администрацию президента, а получив отписки вместо…

Родители бьют тревогу! Перед новогодними праздниками социальные сети были переполнены тревожными сообщениями родителей об эпидемии дизентерии в образовательных учреждениях на юго-востоке Москвы. В информационном вакууме и при отсутствии внятной информации от первых лиц, новость тут же стала обрастать слухами об огромном количестве заболевших детей...

Музеи столицы продолжают бесплатно встречать посетителей В новогодние и рождественские праздники москвичи и гости столицы смогут бесплатно посетить учреждения столичного Департамента культуры — музеи, галереи и выставочные залы. Как основные экспозиции, так и специальные выставки, в том числе посвященные Новому году и Рождеству. Эта акция в столице проходит ежегодно. В этом году свои двери открыли - Музей Москвы, Дарвиновский музей, Музей космонавтики,…

Акцент

Школьные оценки: Пять раз отметь… Тройка, четверка… пять! Для многих и многих поколений эти слова с детских лет сцеплены в сознании с цифрами, аккуратно выведенными в дневнике красной учительской авторучкой. В зависимости от значения ими могли хвастаться дома перед родителями, а могли скрывать, пряча дневник в не самых очевидных местах. Отметки, оценки – они росли, как снежный ком, преображаясь в четвертные и годовые. Их…

Где учат Родину защищать? Фразу «Есть такая профессия – Родину защищать» помнит большинство из нас. Этот кинематографический афоризм – один из первых, утверждающих в массовом сознании воинскую службу именно как профессию. А любая профессия предусматривает обучение. Герои фильма «Офицеры», Иван Варавва, а также Трофимов-старший, награжденный за призовую стрельбу и понимание текущего момента красными революционными…

Учитель на экране: роль или призвание? 2016 год на самом высшем, президентском уровне, объявлен Годом российского кино. Что же – этот год даже можно привязать к истории: ведь 110 лет назад, 4 мая 1896 года, в Санкт-Петербурге, в саду «Аквариум» был организован первый киносеанс. Именно тогда «для сердца русского» проснулась, и более уже не засыпала, любовь к кинематографу, к белому экрану, на котором проявляется жизнь – такая непохожая…

Бакалавриат: специалист-«недоучка», или полноценное высшее образование? Несмотря на то, что Россия перешла на двухступенчатую систему высшего образования ещё в 2009 году, слово «бакалавриат» у многих по-прежнему вызывает недоверие и скептическую ухмылку: «бакалавр – значит недо-специалист». Не только школьники, но и их родители не знают, чем отличается бакалавриат от специалитета, и какое отношение к этому всему имеет магистратура. У недавно принятой системы высшего…

Горячая тема«Прозрачная система образования»: время увидеть результаты Студенты-выпускники консерватории: – Ну как у тебя дела с дипломной? Ты вроде сонату должен сочинить? – Да, сонату. Ничего не получается... – А ты возьми дипломную руководителя дипломной и перепиши задом наперед... – Уже пробовал – Лунная соната получается...

СпецпроектыФаер-шоу: влечение к стихии Кто такие фаерщики и что такое фаер-шоу – сегодня не нужно объяснять никому. Практически каждому хоть раз доводилось видеть искусство «огненных людей» на городских улицах, на экранах телевизоров или в видеороликах, выложенных в глобальной сети… Однако, не смотря на это, для многих остается загадкой «закулисье» представления, да и весь удивительный огненный мир, в который вступает фаерщик, впервые…

ПрофессияПродолжатели дела Гутенберга Электронные системы быстро завоёвывают мировое информационное пространство: газеты и журналы переходят в интернет, книги читаются в электронном формате, в связи с чем «эксперты» предрекают исчезновение печати… Но объёмы полиграфического производства только увеличиваются! Полиграфическая промышленность является самой динамичной отраслью в мире. Если раньше она держалась в первую очередь на…

|

ИНТЕРВЬЮ |